Es bastante probable que, si Eça de Queirós hubiese sido francés, inglés o ruso, si hubiese sido italiano o hasta español -tampoco hay que exagerar-, ocupase a día de hoy un lugar superior en el escalafón de la literatura universal. Borges anota, refiriéndose precisamente a Eça que «A fines del siglo XIX, Groussac pudo escribir con veracidad que ser famoso en Sudamérica no era dejar de ser un desconocido. Ese dictamen, por aquellos años, era aplicable a Portugal». Hay cosas que no cambian demasiado.

Eça, que es uno de los mejores escritores del XIX, fue portugués; a ratos a su pesar. No por renegar de su tierra natal, sino por su espíritu cosmopolita, de viajero constante y políglota. En los cincuenta y cinco años de su vida, tuvo tiempo de ser hijo bastardo, abogado, periodista, corresponsal, cónsul y narrador consumado. Empezó a publicar en los periódicos y entre sus primeros escritos destaca su crónica de la inauguración del canal de Suez, que Impedimenta publicó el año pasado en el volumen Estampas egipcias y que ya recogimos en Estado Crítico. En ese libro, además del artículo sobre la inauguración del canal se incluye otro, muy posterior, en el que se analiza el bombardeo de la ciudad de Alejandría por los ingleses. En el tiempo que separa ambos artículos se puede detectar la evolución literaria de Eça, cuya prosa se depura desde un cierto preciosismo inicial hasta el estilo seco, tenso, rápido y preciso de su madurez. No creo que esa evolución sea comprensible sin el intenso contacto de Eça con la literatura inglesa (vivió durante cuatro años en Newcastle y Bristol) Hay momentos en los que Eça escribe como un Chesterton, pero un Chesterton revolucionario. Un Chesterton que se ha olvidado de Dios y está sentado sobre un barril de pólvora.

A Eça se le tiene por el gran patrón del realismo portugués. Su novela Los Maia es a la literatura portuguesa lo que La Regenta es a la española. Quizás más. Zola, que era un seguidor fanático de Flaubert, juzgó que El primo Basilio era superior a Madame Bovary. Yo, que también soy flaubertiano a ultranza, creo que Zola tiene razón, aunque también creo que Madame Bovary es la menos lograda de las novelas de Flaubert.

Como teórico Eça tuvo más influencia que mérito. Su charla «Realismo, una nueva expresión de arte» pronunciada durante las Conferencias del Casino es uno de los hitos de la renovación social y literaria que se estaba produciendo en Portugal. Aunque desde un punto de vista técnico no aporta demasiado, es una declaración de intenciones rotunda y valiente, que nos da la imagen de un Eça mucho menos anodino en lo personal de lo que alguna vez se ha querido mostrar. Las Conferencias del Casino marcan el final del romanticismo en la literatura portuguesa. Camilo Branco se enteró de lo que estaban cocinando Eça, Antero de Quental y algunos más y corrió a echarse en brazos del naturalismo para intentar adelantar por la derecha a quienes estaban en ese momento a la vanguardia de la literatura —le salió regular—. Aunque es cierto que ningún movimiento literario termina de forma abrupta, no sé cuántos contarán con un acta de defunción oficial, que es lo que son las Conferencias del Casino y especialmente la de Eça para el romanticismo portugués.

Quizás por la influencia anglosajona, quizás por la originalidad portuguesa y seguramente por su genio personal, el realismo de Eça es muy personal. Desde el punto de vista de la historia de la literatura, es un realismo heterodoxo. Ahí a quien más se parece Eça quizás sea a Galdós, aunque al Galdós que hoy no lee casi nadie, al Galdós de El amigo manso y al escritor que Galdós estuvo a punto de ser, y luego no fue, en Misericordia. Cosas así.

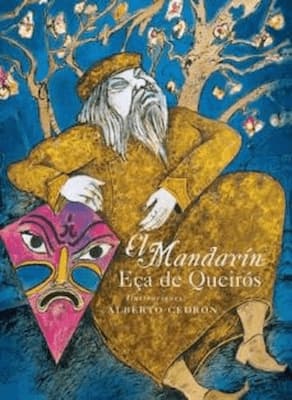

Eça tiene talento, audacia, estilo y una capacidad insólita de aunar la atención al detalle con la capacidad de darle relevancia narrativa a ese detallismo. Es decir, la habilidad de parar la narración, detener la frase en un alfiler y conseguir que la acción siga avanzando. La suya es una versión del realismo más flaubertiana que naturalista, al menos desde el punto de vista literario pero, al mismo tiempo, es una versión del realismo que se concibe más desde la ética y la moral que desde la disciplina literaria (lo cual es muy poco flaubertiano) y que deja espacio para creaciones de corte más fantástico, como esta El Mandarín.

La historia de El mandarín es la historia de Teodoro —un burócrata portugués oficialmente con pocas aspiraciones, aunque con una codicia secreta— que cierto día recibe la visita del diablo. Teodoro desconfía de las visitas del diablo, más que nada porque él es ateo y ha detectado que existe una profunda inconsecuencia en creer en el diablo y no creer en Dios. Teodoro es un ateo, pero un ateo formal: discreto «para no molestar a los poderes públicos» y buen sirviente de Nossa Senhora das Dôres, a quien recurre en la necesidad, como buen burócrata, según los cauces habituales (esto es, la iglesia legal y adecuadamente constituida, con su ejército de curas y sus sedes oficiales).

El trato que el diablo propone a Teodoro es sencillo. Al otro lado del mundo existe un anciano mandarín cargado de riquezas. Si Teodoro agita una campanilla el anciano mandarín morirá, y todas sus riquezas pasarán a Teodoro por diabólica ocurrencia. Teodoro duda, pero no demasiado. Lo que el diablo le promete es una riqueza inmensa y Teodoro no se enfrenta al castigo, ni siquiera a la incómoda necesidad de cometer él mismo el asesinato. El mandarín, además, está enfermo. Se trata de un cambio limpio. La riqueza a cambio de un toque de campanilla.

Durante unos días no sucede nada. Teodoro sigue con su modesta vida, viviendo en su modesta pensión, con su modesto sueldo. Así hasta que un día le entregan unas letras de cambio por un valor inmenso. Por desgracia los bancos están cerrados, así que, durante un día más, Teodoro se encuentra con la irritante ironía de ser fabulosamente rico, pero no poseer efectivo. Hay un momento en el que parece que su riqueza es una burla del diablo. Teodoro ha cambiado (ahora es rico, muy rico) pero el mundo no se ha dado cuenta y no ha sabido adaptarse:

«Una calesa pasaba vacía. La detuve y grité:

—¡A los toros!

—Son diez tostões, mi amo.»¡Miré con repulsión aquel vil pedazo de materia organizada que pedía monedas de plata a un coloso de oro!»

Por fin Teodoro consigue hacerse con su fortuna. Las páginas de la opulencia de Teodoro son las más grotescas de la novela. Ahora el mundo sí sabe que Teodoro es rico y lo trata como tal. Los hombres lo agasajan, las mujeres se enamoran de él, los intelectuales saludan su juicio… Hay un momento en el que Teodoro monta un pony domesticado entre un grupo de jinetes tártaros que celebran su gesta con entusiasmo.

Pero hay un inconveniente en la felicidad de Teodoro. Cada cierto tiempo se aparece la imagen del mandarín muerto. A Teodoro lo reconcome la conciencia. Piensa que su crimen no sólo ha perjudicado al anciano —que, al fin y al cabo, era viejo y estaba enfermo, según le había dicho el diablo—, sino a toda su familia, a su mujer y a sus descendientes, que, privados de su riqueza, estarán revolcándose en la miseria después de haber conocido una riqueza casi sin límites. Teodoro decide poner camino a China. Se casará con la mujer del mandarín y, así, restituirá a la familia su riqueza.

En China Teodoro se hace con los servicios de un traductor chino y cuenta con la colaboración del general ruso Camillov «Al avanzar hacia él pude oír el paso furtivo de las gacelas huyendo bajo los árboles». Allí le explica su proyecto de convertirse en un mandarín y casarse con la mujer del fallecido para suplir su lugar en el mundo. Camillov pregunta a Teodoro cuánto chino sabe. Teodoro responde que dos palabras: té y mandarín. «Es poco» responde Camillov, que le informa también de que la palabra mandarín no es china y además viene del portugués. A pesar de eso el proyecto sigue adelante. Teodoro, que se siente culpable por su riqueza, ha tomado la noble y respetable determinación de devolverla a sus verdaderos dueños. A Teodoro se le presentan muchas ocasiones para utilizar su riqueza de forma muy justa en la China miserable a la que ha ido a parar, pero Teodoro se ha hecho una idea muy clara y muy heroica del modo en el que restituirá su riqueza.Ilustraciones de Alberto Cedrón

Una vez introducido en el mundo de la misteriosa china, en realidad nada más ponerse su traje de seda, Teodoro, que es una especie de Zelig avant la lettre empieza a sentirse como un auténtico chino. Siente un respeto ceremonial por la tradición e incluso odia a los foráneos. A pesar de eso una turba de auténticos chinos insiste en asaltar su caravana para robar las riquezas del «demonio extranjero». Teodoro escapa de milagro y, quizás por eso, por el milagro, se refugia en un monasterio. Allí Teodoro reflexiona. Últimamente la imagen del mandarín ha dejado de perseguirlo y Teodoro interpreta que este ha visto sus desvelos para devolver la riqueza a su familia y que le ha perdonado. Emprende el viaje de vuelta pero, inmediatamente, el mandarín vuelve a aparecer. Su figura lo persigue hasta Lisboa. Allí Teodoro intenta librarse del hostigamiento del fantasma volviendo a su antiguo trabajo como escribiente y renunciando al uso de los millones. En cuanto vuelve a la vida de pobreza, todos los que lo habían halagado cuando era millonario pasan a despreciarlo y a burlarse de él. Los periódicos se mofan, su casera lo menosprecia, los sacerdotes que lo habían ensalzado como un santo lo tratan ahora de hechicero. Además, el mandarín sigue persiguiéndolo. Frustrado, Teodoro vuelve a su castillo y retoma su vida de riqueza. El trato de sus conciudadanos virar en redondo una vez más. Los periódicos lo ensalzan, su casera se dirige a él como a un hijo y los sacerdotes queman incienso a sus pies como si fuese un dios.

Teodoro, asqueado por la naturaleza humana, reniega de un dios en el que nunca creyó. Un día ve al diablo por la calle. Intenta deshacer el trato, pero el diablo le asegura que eso ya no es posible. Teodoro tendrá que vivir el resto de su vida en un sufrimiento peor que el de la pobreza, viendo que todo aquello que algún día había deseado se convierte en ceniza para él. En cierto sentido, Teodoro es la pobreza absoluta porque lo tiene todo y todo le desagrada. No tiene aspiraciones, porque todo lo que desea lo posee y lo detesta.

El mandarín es, al final, una especie de fábula. Una novela breve o un cuento largo. A pesar de la trama moralizante todo el cuento, especialmente durante las primeras páginas, está adobado con una ironía no siempre sutil. Algunas partes son del todo grotescas y están hechas para reír. Nada de medias sonrisas intelectuales que se escapan por la comisura. Aquí hay escenas para el descacharre y uno piensa que debieron ser muy del gusto de Valle-Inclán, que fue uno de los introductores de Eça en España.

Sin embargo, no hay explicación sobre el argumento o sobre el tema que pueda dar una idea de la calidad literaria de El mandarín que pasa sobre todo por el inmenso talento con el que está escrito.

Algo que entendió Eça sobre el realismo, y que no estaba —ni está, ni estará nunca— al alcance de la mayoría es que el realismo no es profusión, sino síntesis. Contra la idea general de que el realismo consiste en una morosa y larguísima descripción, en la que abunda la ornamentación y donde todo lo accesorio cuenta y suma para mejorar la definición del ambiente, Eça entendía la prosa como un ejercicio de cirugía. La realidad no es una panoplia de objetos, voces y colores, sino un gesto del mundo en el que se desvela. No se trata de cortar como un carnicero, dando machetazos a destajo. Con eso, todo lo más, se consigue una chanfaina. El verdadero realismo —y también el mejor naturalismo— asume las técnicas de la cirugía. Con un corte ligero y preciso abre la carne y saca a relucir la esencia de la verdad.

Es difícil escoger algún momento semejante en El mandarín, pero no porque falten, sino porque abundan en demasía. Es como escoger la mejor cereza del cesto. A veces son detalles ínfimos. A veces es, tan solo, un diminutivo, un resto al final de una palabra con el que, no se sabe cómo, se señala el carácter exacto de un personaje o la relación que se ha establecido entre dos individuos. La capacidad de Eça de sugerir a partir de casi nada es tan excepcional que diría que cualquier par de páginas de El Mandarín que escojamos al azar bastarían para tener la seguridad de que estamos ante un grande —muy grande— de este viejo asunto de las letras.

Por supuesto, algo así no sería posible hoy en día. No porque los escritores de hoy sean menos hábiles que Eça. Lo son, claro, pero es una comparación injusta porque Eça es uno de esos escritores que marcan una cima. Por encima de él, y varios metros por debajo, sólo quedan los genios, y esos no abundan tanto como creen los poetas. Lo que hoy queda de esteticismo en la literatura es un esteticismo diferente, menos brillante y menos evidente —aunque sospecho que no ha ganado sutileza en el cambio—. Eça quizás pertenece a la última o penúltima generación en la que, a pesar de la falta de adornos, el texto todavía podía aparecer sin sofoco presentándose vestido con el traje de obra mayor.

De todos esos momentos de absoluta concreción y síntesis mágica me voy a quedar, como mero botón de muestra, con el momento en el que Teodoro describe a su amante. Hay un párrafo en el que dice de ella que apenas tres de sus propios dedos podrían caber en su sandalia. Ahí está. No hace falta más. Quizás aquí, fuera de su contexto, en cautividad, el gesto no resulte tan llamativo, pero a Eça le basta este detalle mínimo, con el que no sólo sugiere una característica física de la mujer, sino también el nivel de intimidad entre ambos. Quizás podríamos haber escogido algún botón más espectacular (que lo hay, vaya si los hay), pero nos vamos a quedar con este.

Por qué no.

por Miguel Carreira

- Cuentos completos; Javier Tomeo - 12/08/2024

- Los Bosnios - 11/02/2024

- Introducción a la belleza de las matemáticas - 10/26/2024