Superman es un coñazo de tío, para qué negarlo; pero tampoco puede negarse que lleva siendo durante 75 años el personaje popular más fácilmente reconocible de la cultura occidental con las posibles excepciones de Mickey Mouse y Adolf Hitler. Algún poder de fascinación debe ejercer para que siga ocupando el número uno de la lista,… o el segundo, si consideramos a A. H. como, al menos en parte, un personaje literario. Y hablando de poderes de fascinación: otra cosa que tiene en común Superman con su ocasional enemigo bávaro es que el magnetismo de ambos es independiente de la calidad de las historias que se han escrito sobre ellos. En el caso de Superman, las verdaderamente buenas se pueden contar con los dedos de una mano. O con los de las dos si añadimos el nombre de algún otro autor que no sea Alan Moore.

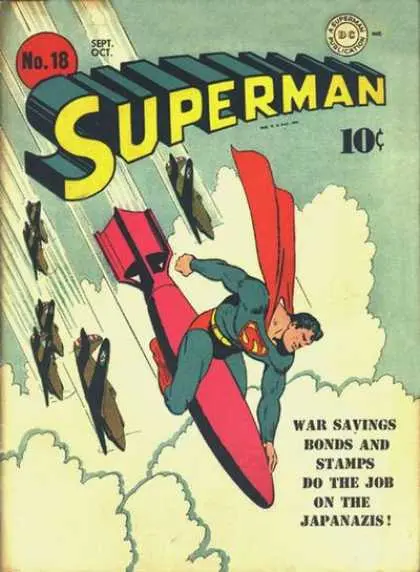

El atractivo de Superman no tiene que ver con la calidad de sus historias, sino con el hecho de que, según iba avanzando el siglo XX, nunca dejó de comportarse como un espejo de la sociedad de la cual era producto, evolucionando según los cambios históricos de su país. A finales de los años 30 y principios de los 40, por ejemplo, Superman era el héroe Rooseveltiano por excelencia; luchando en sus primeros años contra todo tipo de especuladores y banqueros, y convirtiéndose en una encarnación hiperbólica de los ideales del New Deal. Cuando sus villanos pasaron a ser indispensables dentro de la dinámica de una economía de guerra, el enemigo fue entonces el pérfido nazi y Superman se convirtió en una especie de Pepito Grillo hipertrofiado que, erigiéndose en portavoz de la conciencia nacional, pedía a sus lectores que comprasen bonos de guerra mientras se dejaba caer sobre Alemania montado en una bomba en el más puro estilo Doctor Strangelove.

Los 50, en cambio, fueron totalmente chiflados, gracias en buena medida a su editor, Mort Weisinger, un psicótico hijo de una hiena que le decía a Jerry Siegel, el cada vez más pobre creador del personaje, que sus guiones no servían ni para limpiarse el culo después de cagar (sic). De la atormentada mente de Weisinger y de los guionistas que torturaba surgieron conceptos inenarrables como el de Krypto, el Superperro, la Zona Fantasma, Supergirl o la kryptonita de todo tipo de colores, pero también ideas de considerable potencial poético como la ciudad de Kandor, localidad kryptoniana superviviente al holocausto que subsiste, como si fuera la maqueta de un barco, en el interior de una botella. ¿Qué mejor forma de ilustrar la esencia de aquellos años 50, presos por la nostalgia de un pasado que nunca volvería, que momificándolo con aceite de kitsch y atrapándolo tras un cristal?

El Superman de los 50 anticipó la lisergia de los 60 y los 70, décadas en las que poco tenía que hacer alguien que defendiera un modo de vida, el «americano», que tras accidentes como Cuba, Vietnam, Camboya o Nixon revelaba, cada vez con mayor claridad, su lado más perverso. Quizá por ello, el punto más alto del personaje durante la década de los 70, a mi nostálgico modo de ver, tuvo lugar con el estreno de la película, la cual solo puede comprenderse desde los ojos fascinados de un niño que, de repente, entiende que un héroe es alguien capaz de hacer volar a una mujer (lo cual ha de tomarse no solo como una metáfora sexual sino, sobre todo, existencial).

Ése, creo, es uno de los ingredientes fundamentales de la fascinación que nos hace sentir Superman, al menos a unos pocos. Superman no es tanto un personaje como un arquetipo que encarna esas ocasionales descargas de adrenalina, endorfinas y, por qué no, psilocina, que muy de cuando en cuando, ¡zas!, inundan tu sistema neurológico haciéndote creer que no solo eres capaz de volar, sino también de hacer volar a los demás, de hacerles ver y vivir algo diferente. Todo el mundo conoce la sensación de ser bueno en algo, o de tener un golpe de suerte, o de enamorarse de alguien. Eso significa ser Superman. Esa sensación de bienestar, de completa ausencia de ansiedad, de comprenderlo todo y de creer poder hacerlo todo. Una sensación que tan rápido como viene, se va. La gran diferencia entre nosotros y Superman es que él tiene esa sensación todo el tiempo.

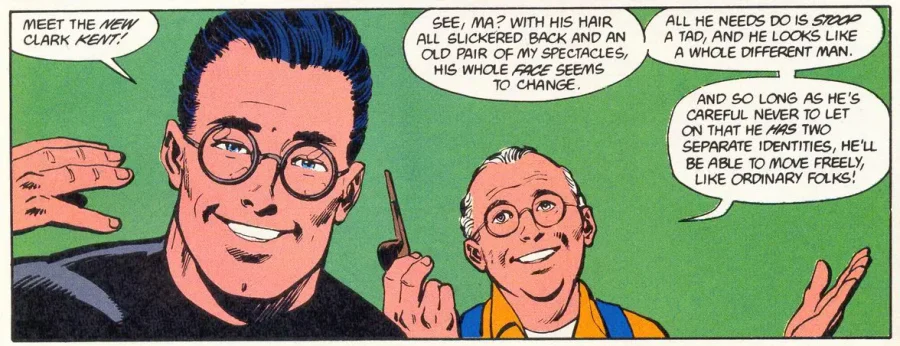

Y es aquí donde entra la figura de Clark Kent, la cual es tanto o más importante que la de esa fantasía nitzcheana barnizada por Norman Rockwell que es Superman. Como tantas cosas sabias que Tarantino dice en sus películas después de haberlas oído en otro sitio, en Kill Bill opinaba que Clark Kent no es más que la crítica que Superman le dirige a la humanidad. Aunque en realidad, el autor de dicha frase fue Thomas Pynchon (en la gloriosa Vineland) y no Tarantino, pero no se lo vamos a tener en cuenta, ya que el único cuidado que debe tener un buen plagiador es saber copiar del sitio apropiado; y Pynchon es el Escritor Apropiado cuando de lo que se trata es de cultura popular. Para él, Clark encarna lo que Superman piensa de nosotros. Ese hombre patoso y asustadizo que tiene que pensar dos veces las cosas antes de decirlas es, después de todo, un espejo en el que se reflejan nuestros defectos.

Superman observa y ve que somos cobardes, que nos cuesta tomar decisiones porque no confiamos en nuestras habilidades, y construye el personaje de Clark Kent exagerando un poco todos esos rasgos característicos; la mirada huidiza, el ocasional balbuceo. Clark es una caricatura imperfecta y un poco ridícula: sus gafas de pasta, un torpe recurso actoral para imitar la mediocridad que, a la larga, resulta tan efectivo como la forma que tenía Brando, torpe también, de echar la mandíbula hacia delante en El Padrino, como si eso pudiera convencernos de que el actor realmente sabe cómo es y cómo se siente alguien tan ajeno a su naturaleza como lo es un mafioso.

A pesar de la despiadada parodia que, en última instancia, representa Clark, sin él no tendríamos la menor posibilidad de identificarnos con el extraterrestre kryptoniano. Aunque parezca, con su manera de imitarnos, que esté riéndose a veces de nosotros, Clark Kent no es un solo un mal chiste a nuestra costa; es también lo único que ancla a Superman a la realidad. Pero no porque necesite un trabajo: no nos engañemos, podría vivir tranquilamente en su Fortaleza de la Soledad, salvando al mundo a tiempo completo. Sus gastos y el cheque mensual que le manda a Tía Em (*) podrían correr a cuenta de cualquier patrocinador (al pensar en un patrocinador, por alguna extraña razón me ha venido a la cabeza la palabra “Halliburton”). Así que ¿qué motivo tiene alguien como él para romperse los cuernos de 9 a 5 en las oficinas de un periódico, sin contar con las horas extras que tiene que hacer por la tarde cuando está metido en un trabajo de investigación? ¿Vocación? ¿Es acaso otra forma, si bien más prosaica, de ayudar a la ciudadanía? Si así fuera, reconozcámoslo, Woodward y Bernstein no hubieran tenido la menor oportunidad de destapar el escándalo Watergate, porque ¿qué son los secretos del Presidente para alguien con rayos X en los ojos?

Pero no, por suerte o por desgracia, Clark no se propone hacer carrera con lo suyo. Su única ambición es conocer gente, charlar un poquillo, echarse unas risas, tener amigos. En definitiva, lo que quiere todo el mundo: amar y ser amado. Para lo cual hace lo que hacemos todos, sobre todo en el trabajo: hablar de cosas que ni nos van ni nos vienen, cumplir religiosamente con determinados ritos sociales, degradarnos haciendo tareas mediocres, en fin…

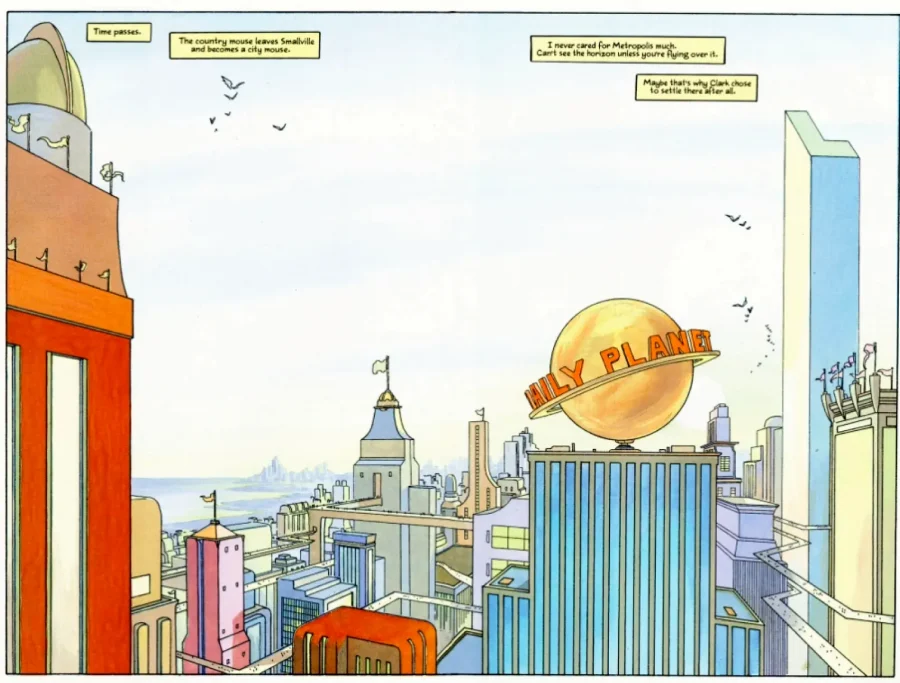

En una de las historias más deliberadamente poéticas de Superman, Las cuatro estaciones, Jeph Loeb y Tim Sale resumían este conflicto en tan solo dos imágenes. La primera de ellas es una doble página en la que Clark se despide de su padre adoptivo. Vemos la típica estampa fordiana (con ese deje a lo Malick que copia el tráiler de la nueva película con resultados involuntariamente hilarantes). Puesta de sol señalando el oeste, la frontera infinita: el mito fundacional de los colonos; el viento soplando sobre un mar oleado de espigas, la horca en ristre para recordarnos las duras realidades de la vida del campesino tal y como las reflejaba Grant Wood en American Gothic, la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Uno de los ejemplos más hermosos que he presenciado de «montaje secuencial» tiene lugar al pasar de página y encontrarnos con otra página doble que muestra una imagen muy distinta: el skyline de Metrópolis.

La sucesión de este par de imágenes es de lo más ingeniosa porque, al pasar de página, se tapa por completo la imagen anterior, haciendo que el lector repare en una serie de coincidencias que operan por sustitución, como si se tratara de un fundido en encadenado. Las pequeñas bandadas de pájaros que vemos en la panorámica de Kansas son más o menos las mismas que hay en el cielo de Metrópolis; la línea del horizonte es aproximadamente idéntica, con la diferencia de que todo lo que hay por encima es el azul blanquecino y opaco de un día cubierto de nubes. Y en el centro, un cuerpo celeste. El sol de Kansas, que tiñe el cielo con los fuegos de un cuadro de Turner, se transforma, al pasar la página, en la fría esfera de metal del Daily Planet. Y así se resume lo que supone para Superman interpretar el personaje de Clark Kent: cambiar las espigas de trigo, el sol y la tierra, todo aquello que da origen y que constituye la materia del cuerpo humano, por un bosque artificial de vidrio y acero que no es más que una pobre imitación de la realidad; del mismo modo que el símbolo del Daily Planet imita la forma de Saturno extirpándole con su superficie monocroma toda su belleza.

El texto de la segunda doble página aclara los motivos que tiene Superman para aceptar la degradación que para él supone instalarse en una colmena artificial fingiendo ser quien no es. «Metrópolis nunca me ha atraído demasiado», dice el padre adoptivo de Superman. «La única forma de ver el horizonte es volando. Quizá por eso Clark eligió vivir allí». Lo que expresa Jonathan Kent con palabras tan amables es, en realidad, una idea un tanto cínica, pero muy propia de la condición humana: una forma bastante efectiva de sentirnos superiores a los demás es fingir que somos tan mediocres como el resto. Ocultar tus talentos, sabiendo que los tienes, es la mejor manera de evitar encontrarte con alguien con mayor talento que tú. A veces basta con comportarte como un idiota sabiendo que no lo eres, para sentirte satisfecho y un poco por encima de los demás.

Esa satisfacción mediocre, típica de la edad mediana, a la que tan poéticamente alude Jonathan Kent, es uno de los motivos que llevan a Clark a establecerse en Metrópolis, tal vez. Pero el viaje que emprende del campo a la ciudad, lejos de ser un simple gesto de mediocridad, también es la forma que tiene Clark de intentar entender en qué consiste ser adulto. Lo cual nos lleva, de nuevo (ver la nota de abajo), a El Mago de Oz porque no solo son Superman y Dorothy los héroes literarios más célebres de Kansas, sino que además, ambos emprenden el mismo viaje por el camino de baldosas amarillas, es decir, un viaje imaginario, a una ciudad donde les espera un futuro incierto; ciudad basada en una imitación barata de la naturaleza también en el caso de Dorothy, pues la Ciudad Esmeralda de Oz debe su color verde tan solo al hecho de que sus habitantes están obligados a llevar gafas con filtros de dicho color.

La ciudad de Oz tiene de esmeralda lo mismo que el Daily Planet de cuerpo celeste. En su origen, tanto Superman como El Mago de Oz son parábolas político-sociales muy evidentes; allí donde Dorothy se veía arrastrada fuera de una realidad marcada por la recesión económica de 1899-1900, Superman encarna los ideales del tímido estado de bienestar impulsado por el New Deal: un arma para proteger al ciudadano de los abusos del capitalismo. Sin embargo, lo más interesante de este paralelismo, es que tanto Dorothy como Clark, al verse fuera del hogar, lo que tratan es de aprender cuáles son las cualidades que hacen del ser humano un ser humano. El león, el espantapájaros y el leñador aprenden a ser personas del mismo modo en que lo hace Clark: imitando dichas cualidades. Comportarse como un valiente es lo que te hace ser valiente, expresar sentimientos es lo que hace que tengas sentimientos, decir cosas inteligentes es lo que hace que seas inteligente.

La única diferencia es que Clark solo imita las cualidades negativas que observa en los demás. Tropezar es lo que te hace ser patoso, decir obviedades es lo que te hace ser un idiota. Las otras cualidades, las buenas, podríamos decir que son connaturales a él. Por eso Clark no es solo una parodia o una crítica a la humanidad, como afirmaba Pynchon; también representa lo mejor de nosotros, pues ¿qué es Clark sino el intento de un extraterrestre por infiltrarse en la sociedad humana para averiguar si existe alguna razón, o cualidad, que haga que merezca la pena salvarnos? No seguiré por este camino pues nos llevaría a la de Dios es Cristo y esa magnífica idea ya se le ocurrió a Nolan, o a alguien tan brillante como él, en El hombre de acero, película donde al pobre Clark Kent solo le queda caminar por las aguas para hacer aún más evidente la ya de por sí obvia metáfora cristológica.

Supongo que la razón por la que Superman sigue salvando almas es porque, gracias a Clark, sabe identificar en un profundo y recóndito recoveco de gente tan mezquina y gris como Lois Lane, Perry White o cualquiera de nosotros, una chispa de la cualidad sobrehumana que él atesora de forma continua. Por breve y fugaz que sea su presencia en nosotros, de cuando en cuando, somos también capaces de convertir en posible lo improbable, y por mucho que Frank Miller, con pleno sentido de la justicia, convirtiera a Superman en un títere en manos de Ronald Reagan, éste nunca dejará de ser, al contrario que el señor de bigote al que citábamos al comienzo de este texto, un símbolo de lo mejor de la naturaleza humana. Y quizá por ello siga todavía fascinando.

Chúpate esa, Nolan.

NOTA:

(*) El nombre de la madre adoptiva de Superman, residente en Smallville, Kansas, es Martha Kent, pero debido a algún tipo de daño cerebral, me resulta imposible llamarla de otro modo que no sea Tía Em. A saber por qué.

- Amura - 12/08/2024

- The deep blue sea - 11/26/2024

- Mono y lobo - 11/10/2024