Hay algunos límites más allá de los que los razonamientos pierden solidez. Lugares que están al otro lado, ya no de nuestro mundo cotidiano, sino incluso de nuestra lógica y de nuestra imaginación porque ambas, al final, no dejan de ser fuerzas que operan con la misma materia prima, con objetos que, en alguna medida, se pueden representar o analizar. Uno de estos límites es el del horror. Hay una linea, que podemos intuir, pero no dibujar. A partir de ella empieza el horror y a partir de ella el ser humano y las ideas que tenemos de él, incluso las peores, desaparecen. En su lugar, queda una mancha vertiginosa; ruido y furia.

Todo el que la haya visto —y casi cualquiera que no lo haya hecho— recuerda el monólogo final de Kurtz en Apocalipse Now. Aquel «el horror» con el que el coronel se despide de la vida y que es su último intento por sujetar, por concretar, vale decir, hasta cierto punto, por humanizar las formas de ese infierno que él mismo ha contribuido a crear. Kurtz es una de las grandes figuras trágicas de nuestro imaginario. El que intenta dominar el horror construyéndolo. Kurtz no está tan lejos de Fausto y su infierno privado no deja de ser un experimento para reconocer esos límites que decíamos, los que van más allá de lo humano. Kurtz llama al horror, porque todo lo que tiene nombre empieza a ser humano. Pero hay lugares en los que el horror no es un nombre. Es esa frontera, es una línea y más allá de ella se abre un horizonte de imposibles en el que, sin embargo, todavía reconocemos un olor amargo y familiar.

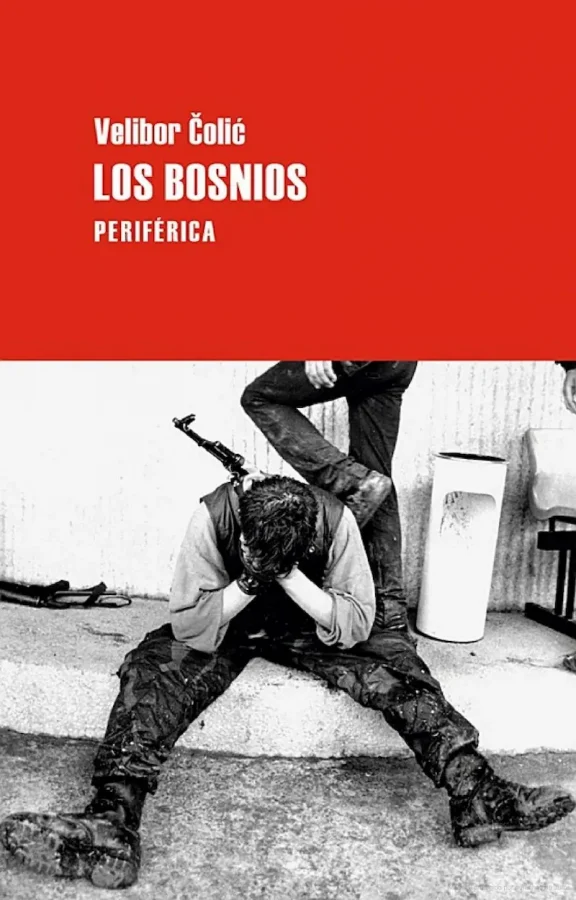

Los bosnios tiene la forma de un libro místico. Lo abre un proemio en forma de oración. Lo cierra un post-scriptum en forma de carta que se dirige a un amigo y está lleno de referencias misteriosas, a un viajero, a una mujer, a un mundo en el que todo tiene nombre. Entre los dos, los relatos, que se dividen en tres capítulos, a saber: los hombres, las ciudades, las alambradas.

La parte dedicada a «Los hombres» es, con mucho, la más extensa. También la más terrible, como corresponde. Esta primera parte se divide, a su vez, en tres capítulos, cada uno dedicado a una de las tres nacionalidades enfrentadas en aquella guerra que, a principios de los noventa, no sabíamos muy bien si era el último coletazo rabioso del S XX, el principio del S XXI o una convulsión más de aquella tierra, de la que Churchill dijo que carga con más historia de la que puede soportar.

En Los bosnios a los croatas se los identifica con los croatas, a los serbios con los serbios. Los Bosnios, en cambio, se identifican con los musulmanes. La parte de los musulmanes es, precisamente, la más impactante. Cada uno de los pequeños cuadros narra la muerte de un musulmán en la guerra, desde el primer hombre, Adem (Adán), un jorobado al que enderezan para empalarlo a la puerta de su casa, hasta una niña de nueve años que encuentran en una hormigonera con los huesos destrozados. El narrador se da cuenta de que la hormigonera es eléctrica, que la electricidad se cortó hace mucho y que sus asesinos habrán tenido que moverla a mano. El horror.

Recuerdo haber oído de primera mano dos historias sobre la Guerra de los Balcanes. La primera la escuché a una chica Bosnia, muy lejos de Bosnia. Nos contó a los presentes que uno de sus tíos había muerto durante la guerra de una forma curiosa. Toda la familia estaba viendo la tele cuando estalló un obús, no demasiado lejos de donde estaban. Eran los primeros días de la guerra y el estallido de un obús todavía debía ser un acontecimiento más o menos llamativo, porque toda la familia se acercó a la ventana (definitivamente debían de ser los primeros días de la guerra, porque no parece una táctica muy recomendable) para comprobar las consecuencias exactas de la explosión. El único que se quedó sentado en el sillón fue el tío. Entonces, una piedra del techo que se había movido por la explosión, cayó sobre el televisor, que estalló. Los cristales de la pantalla saltaron y uno de ellos fue a darle en el cuello al tío, que murió desangrado. El horror puede ser trivial.

La segunda la oí contar a un señor croata, en Dubrovnik. Dubrovnik, como quizás el lector ya sepa, es una ciudad dominada por colinas. Con las armas de fuego esas colinas, que alguna vez debieron ser buenos sistemas de defensa, se convirtieron en la clave de la defensa de la ciudad. Desde ellas se abarca toda la zona y no hay que tener conocimientos castrenses para darse cuenta de que una artillería moderna puede dominar la pequeña ciudad medieval desde allí. Los ejércitos de Napoleon, conscientes de ello, construyeron sobre la cima de una de las colinas un fuerte que, durante la guerra, el ejército croata volvió a utilizar para defender la ciudad. El fuerte es, a la vez, la la llave de paso de la ciudad y su punto más expuesto, porque está rodeado de otras colinas, desde donde los serbios sitiaron el fuerte durante la guerra.

No sé si las cosas habrán cambiado, pero cuando yo estuve allí el antiguo fuerte napoleónico se había convertido en un museo de la guerra improvisado. La mayoría de las piezas eran pura chatarra, expuesta sobre mantas, sobre plásticos y sobre estanterías recicladas. El guía, un antiguo combatiente que había defendido el fuerte, explicaba con una mezcla de orgullo auténtico e indiferencia afectada que buena parte de las armas que habían utilizado eran armas restauradas de la Segunda Guerra Mundial y que con ellas habían tenido que enfrentarse a los tanques y los cañones de los serbios. Algunas de las piezas, eran conmovedoramente rudimentarias. Algunos lanzagranadas eran poco más que tirachinas.

La historia que nos contó nuestro guía transcurría en el tejado. Un día estaba montando allí guardia con otros compañeros, en un pequeño habitáculo. Para distraer el tiempo jugaban a las cartas mientras bebían vino y cerveza. En algún momento de la partida se quedaron sin bebida y nuestro guía se ofreció para ir a renovar el suministro. Salió del cobertizo en el que jugaban, caminó los veinte o treinta metros que lo separaban de la puerta que daba a las escaleras y bajó hasta el almacén, que estaba bajo el suelo, unos cuatro pisos más abajo. Allí escuchó el ruido de una explosión. Nos explicó que, abajo, en la bodega, no se escuchaba el silbido característico de los cañones, pero sí escuchó la explosión claramente. Supo que había caído en el tejado. Subió con las latas de cerveza y, al llegar al patio, se encontró con que el cañón serbio había acertado de pleno en el cobertizo de guardia, que quedó desintegrado.

Mientras nos contaba la historia, el guía repasaba una y otra vez el área en el que estaba construído el cobertizo. Efectivamente, en el tejado se veía una marca cuadrangular y restos de lo que debió de ser un pequeño encofrado. Pero el gesto más llamativo empezaba en la parte de la historia en la que nuestro guía nos hablaba del momento en el que llegó al almacén. Ahí, mientras contaba la historia, alargaba la mano para recoger unas latas de cerveza imaginarias, que luego mantenía sujetas en la mano mientras seguía contando. A partir de ese gesto uno se puede imaginar la sensación de absurdo y horror que debió de sentir al llegar al tejado y encontrarse que el lugar y la gente con la que estaba apenas un minuto atrás habían desaparecido. La sensación de sentir que esas cervezas ya no tienen dueño, que las personas para las que estaban destinadas, simplemente, ya no están. El horror puede ser una mancha negra en el suelo.

Cuando escuché las dos historias tuve la misma sensación. Una sensación muy parecida a la que deja la lectura de Los bosnios. La de una forma particular de entender esos límites del horror, la de una forma de caminar por esa frontera que, en algunos momentos, tendría que ver con el humor, pero un humor que no busca la risa, ni siquiera la risa amarga. Se llama humor porque el humor es otro nombre para la distancia.

Los bosnios es un libro terrible. Se puede leer con una velocidad tremenda. Uno tiene la sensación de haberse subido en algún tipo de artefacto encantado al que se le han roto los frenos. Los bosnios se lee como un despeñadero. Como a lomos de una bicicleta rota o a punto de romperse. Con los dientes apretados y una mezcla de angustia por llegar al final y de fascinación por las cunetas.

Los bosnios

- Velibor Čolić

- Traducción de Laura Salas

- Editorial periférica

- ISBN 9788492865741

- 2013

- 128 pp

- Cuentos completos; Javier Tomeo - 12/08/2024

- Los Bosnios - 11/02/2024

- Introducción a la belleza de las matemáticas - 10/26/2024